农民工金融服务中心党委赴浙江浦江看望安顺农民工

伴随着我国改革开放的不断深入,大量农民脱离土地在区域、城乡、产业之间频繁流动。全国有农民工2.4亿,作为欠发达、欠开发地区的安顺,常年有50万农民工在省内外流动。如何将他们有效地组织起来,使之成为建设发展的重要力量,对党的工作提出了新的考验。近年来,安顺市根据经济社会发展历程中农民工问题的阶段性特征,从基层实践中先后探索了四种模式,较好地破解了新形势下农民工管理服务难的时代课题。

构成“安顺模式”的4种模式分别为:

驻外功能组织“管”:针对外出农民工流出地想管管不了、流入地想管管不好的难题,2005年以来,安顺市在云南、官渡等外出农民工比较集中的地方,派出干部异地建立党组织,跟进农民工管理服务。2011年推行安顺市金融服务中心党委建立驻外党支部的做法,依托商会协会和驻外分支机构网点展开党的工作,建立驻外党组织16个,实现对10余万农民工信息的有效掌握和日常联系管理。驻外党支部积极协调当地,为农民工提供创业贷款3亿多元、办理汇款20.5亿元,吸纳和推荐就业1500人,帮助维权213起,追回赔偿金558.3万元,解决农民工子女入学1000余人(次)。同时,引导农民工在外打工树形象,西秀区轿子山镇到云南保山务工的杨恩忠等20余名农民工还被当地选为人大代表、政协委员。

基层各类组织“接”:针对2008年以来农民工大量回流的形势,安顺市出台在返乡农民工中培养发展党员和积极分子,支持农民工就近就地创业等政策措施。在第七届村居换届中,1263名返乡农民工在“两推一选”、“公推直选”中脱颖而出,培养和储备了3512名后备干部,发展2510名党员和培养5860名积极分子,大批返乡农民工还进入了村级配套组织,进一步推动了理财、监督、议事等村级自治组织的完善,全市2055个农村专业经合组织中,40%的协会骨干都是返乡农民工。

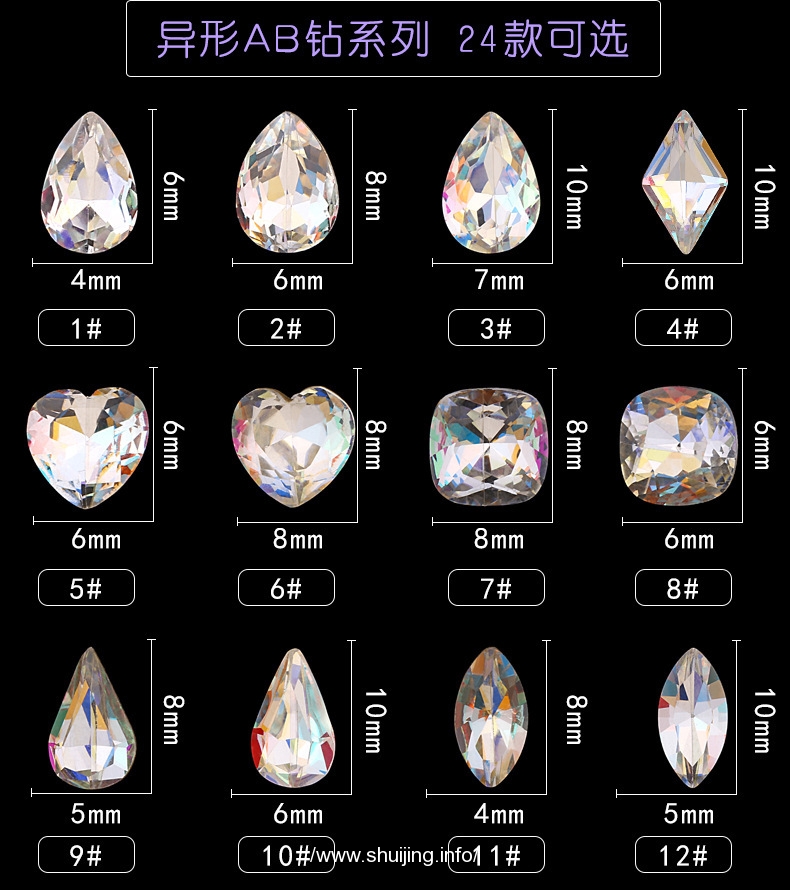

返乡创业园区“转”:返乡创业园区“转”。近两年来,安顺市抢抓省委、省政府实施工业化、城镇化、农业现代化“三化同步”战略的重大机遇,组织和引导县区创办园区,引导返乡农民工这个成熟的“产业工人”群体集中入驻,较好地承接东部产业转移。截至目前,已在镇宁、紫云、关岭、平坝建立了7个返乡农民工创业园区,涉及小商品批发、建材、水晶饰品等32个产业,年产值超过3亿元。镇宁自治县对闲置的永红工业基地进行改造,投入2000多万元建成了2万平方米的标准化生产厂房和员工宿舍,零场租吸引600多家水晶加工作坊落户园区,带动200多户水晶加工小微企业到园区周边聚集,实现了“中国水晶之都”浙江浦江水晶加工40%的产业在安顺转接。

经济社会组织“聚”:针对东部沿海发达地区产业升级、缺乏从业经验和工作技能的农民外出务工空间变窄的新情况,安顺市运用政策杠杆,把吸纳农民工就业率、企业创税增收率等一并纳入政府奖励扶持、行业评选定级、企业贷款融资、部门管理考核的重要指标和内容,引导本土企业积极吸纳农民工就业,仅百灵制药集团公司、华荣矿业集团就近就地吸纳农民工2000人以上。市财政出资100万元、社会募集130万元启动的YBC项目试点工作,也把青年农民工作为重点扶持的对象。目前,以农民工党员为领办项目主体、整合7200多万元资金实施的农村党员创业带富工程,已有6000多名党员成为创业带富能手,带动25000多名农民共同致富。